[爱卡汽车 文化频道 原创]

对于欧洲自驾,相信有很多人向往,也有很多人心存疑虑,毕竟在那片小国家毗邻、多语言多币种的地方,似乎内心总是有许许多多难以确认的事情。这次我就跟同事借着日内瓦车展报道的申根签证,去欧洲来了一趟自驾之旅。一路上,我们除了观光游览之外,也体验了几款当时只有欧洲才有的车型。对于这几款车,我们已经出了试驾文章,有兴趣的小伙伴们可以点击文章最后的链接查看噢。

作为欧洲大型车展之一,日内瓦车展从1924年到现在已经举办了近百年。

作为欧洲大型车展之一,日内瓦车展从1924年到现在已经举办了近百年。

论起面积,它连北京车展一半大都没有,但是新车出现的密度之高、数量之多几乎不亚于规模庞大的北京车展。关于新车的相关内容,大家完全可以从我们爱卡网站上搜到,这里就不赘述了。

报道工作结束,与我一起旅行的人,就是我旁边这个酷酷的短发女生——单晶。她不仅外型酷,人更酷:爱滑雪、潜水、去非洲大草原看动物,还是个女车手,她自己是手挡福克斯ST的车主。

报道工作结束,与我一起旅行的人,就是我旁边这个酷酷的短发女生——单晶。她不仅外型酷,人更酷:爱滑雪、潜水、去非洲大草原看动物,还是个女车手,她自己是手挡福克斯ST的车主。

跟这样的人旅行打心里就能想到俩字:安心。中间的这辆大众T-Roc是我们车展以及后面自驾的通勤车。这车在文章发稿的时候国内刚刚露面,预计北京车展首发,我们租的是三缸的1.0T车型。能在国外尝尝鲜还不错。

外观看来T-Roc在设计上突破了大众一味的设计风格,整体年轻而有活力。国内上市的车型整体尺寸都会有所加大,仅轴距就会增加77mm,而在欧洲,这种小块头SUV才更受青睐。

外观看来T-Roc在设计上突破了大众一味的设计风格,整体年轻而有活力。国内上市的车型整体尺寸都会有所加大,仅轴距就会增加77mm,而在欧洲,这种小块头SUV才更受青睐。

俩姑娘出行,唯一的弊端就是没人帮忙拎行李。T-Roc属于紧凑型SUV,行李厢空间原本不小,不过我俩都带的28寸大箱子,怎么塞也放不下。

俩姑娘出行,唯一的弊端就是没人帮忙拎行李。T-Roc属于紧凑型SUV,行李厢空间原本不小,不过我俩都带的28寸大箱子,怎么塞也放不下。

好在后排座椅可以完全放平,俩大箱子也就不挤了。在放倒后座的时候要记得把头枕降到最低,不然卡在一半上不来下不去,还要去调前排的座椅。

T-Roc内饰还是典型的大众风格,而且务实的欧洲车型充满了搪塑质感,不过在欧洲,这些都不是重点,省油、好开、能装东西才是大家的主要需求。

T-Roc内饰还是典型的大众风格,而且务实的欧洲车型充满了搪塑质感,不过在欧洲,这些都不是重点,省油、好开、能装东西才是大家的主要需求。

日内瓦在瑞士,而我们却住在法国的安纳西。原因很简单,因为瑞士太贵了。而且瑞士很多地方花的还是瑞士法郎,我们花欧元现金很亏,大多时候只能刷卡。因此去玩儿一下也就行了,住就算了。

日内瓦在瑞士,而我们却住在法国的安纳西。原因很简单,因为瑞士太贵了。而且瑞士很多地方花的还是瑞士法郎,我们花欧元现金很亏,大多时候只能刷卡。因此去玩儿一下也就行了,住就算了。

起初我们还想试试T-Roc的导航,可是打开中控我们分分钟就死心了,纯正的德文界面真是让人一头雾水。

起初我们还想试试T-Roc的导航,可是打开中控我们分分钟就死心了,纯正的德文界面真是让人一头雾水。

车展后的第一天,我俩正式出发前往日内瓦,去看车展以外的瑞士风光。三月初的安纳西很冷,清晨我们的车就停在雪里。

车展后的第一天,我俩正式出发前往日内瓦,去看车展以外的瑞士风光。三月初的安纳西很冷,清晨我们的车就停在雪里。

安纳西的空气湿度很大,夜间温度又低,一宿下来,车身上的水冻成冰壳,一上车我们的视线就是这样的。只好打开空调来吹,也找了工具去刮,折腾了10分钟这才能安全上路。

安纳西的空气湿度很大,夜间温度又低,一宿下来,车身上的水冻成冰壳,一上车我们的视线就是这样的。只好打开空调来吹,也找了工具去刮,折腾了10分钟这才能安全上路。

别看天气晴朗,由于地面湿滑,前车溅起的水花很快就会盖在前挡风玻璃上,如果车没玻璃水,是真的会看不见路的。在这里驾驶需保持比较大的车距,才能减少擦玻璃的次数。

别看天气晴朗,由于地面湿滑,前车溅起的水花很快就会盖在前挡风玻璃上,如果车没玻璃水,是真的会看不见路的。在这里驾驶需保持比较大的车距,才能减少擦玻璃的次数。

这边的天气很有意思,进隧道前还是蓝天白云、艳阳高照,出个隧道转眼就大雾弥漫,能见度迅速下降。不过与我们同行的车辆一个个都似乎早已习惯了,完全没有减速的意思。

这边的天气很有意思,进隧道前还是蓝天白云、艳阳高照,出个隧道转眼就大雾弥漫,能见度迅速下降。不过与我们同行的车辆一个个都似乎早已习惯了,完全没有减速的意思。

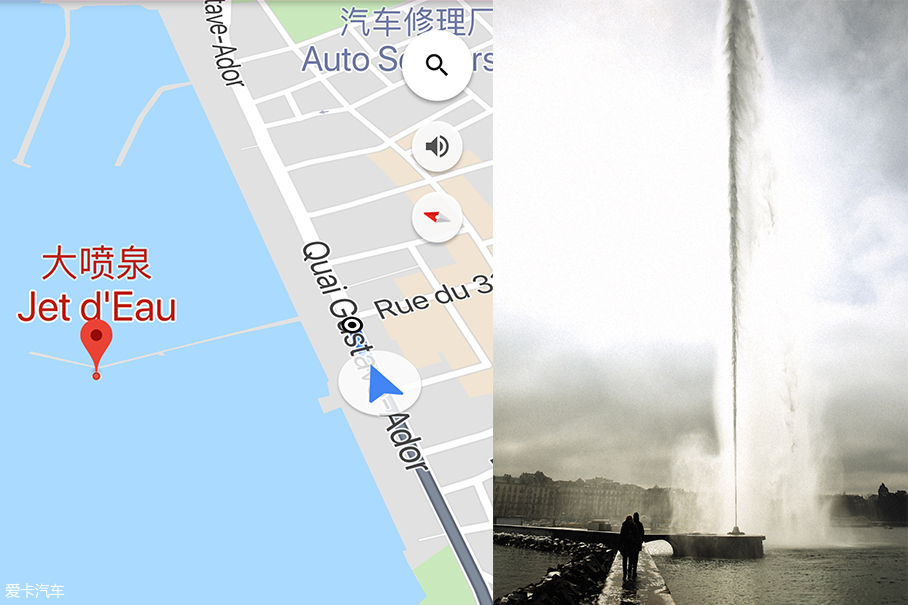

我们的第一个目的地是日内瓦的大喷泉。它是日内瓦的地标性建筑,不过在去那里之前,我们要先经受堵车的洗礼。

我们的第一个目的地是日内瓦的大喷泉。它是日内瓦的地标性建筑,不过在去那里之前,我们要先经受堵车的洗礼。

日内瓦的堵车状况堪比北京。如果说北京是车太多,那么日内瓦就是路太窄。一栋栋老式建筑保存完好,也就意味着给行车和停车的空间都格外有限。纵然人们的驾驶素质再高,也抵不住超大车流量带来的红色路况。

日内瓦大喷泉是世界上最大的人工喷泉,在日内瓦中心的港口,非常壮观。最早,日内瓦喷泉是用来给关掉店面后的店铺排水的,后来逐渐成为一种地标。最早的人工喷泉是1891年建成,喷射高度为90米,如今这个港中的喷泉是1958年建成的,喷射高度为140米,也就是四五十层楼的高度。

这就是日内瓦大喷泉。它是一个公开的区域,走近并不要钱。从地图上可以看出,它在一条长长的堤边,上面还有不高的观景台,人们可以上去观赏湖景。

这就是日内瓦大喷泉。它是一个公开的区域,走近并不要钱。从地图上可以看出,它在一条长长的堤边,上面还有不高的观景台,人们可以上去观赏湖景。

堤岸被日内瓦湖包围,旁边水里停满了游艇和船只。这里的渔船几乎没有,主要还是以运送人的游艇为主。

堤岸被日内瓦湖包围,旁边水里停满了游艇和船只。这里的渔船几乎没有,主要还是以运送人的游艇为主。

湖水非常干净,有多种鸟类在岸边栖息。他们惬意得就像闲庭信步的绅士,完全不被往来游客所打扰,也不害怕,对你的惊叹和欣赏只会报以轻蔑地一瞥。

湖水非常干净,有多种鸟类在岸边栖息。他们惬意得就像闲庭信步的绅士,完全不被往来游客所打扰,也不害怕,对你的惊叹和欣赏只会报以轻蔑地一瞥。

日内瓦是个有意思的城市。它并没有什么著名的汽车厂商,却承办着欧洲最大的车展。它有故事,却似乎并没有那么温和友善。街上的行人穿着非常有范儿,可看人的目光却充满了警惕。

日内瓦是个有意思的城市。它并没有什么著名的汽车厂商,却承办着欧洲最大的车展。它有故事,却似乎并没有那么温和友善。街上的行人穿着非常有范儿,可看人的目光却充满了警惕。

有轨电车是这个城市里一道靓丽的风景线。不要小看这车,它可是日内瓦重要的公共交通工具。

有轨电车是这个城市里一道靓丽的风景线。不要小看这车,它可是日内瓦重要的公共交通工具。

这里最早的有轨电车于1862年就开始运营了,到1920年已经发展为欧洲最大的有轨电车网络。然而到1960年,网络又减缩,缩到只剩下一条线还在运营。

如今日内瓦的有轨电车有4趟,分别是12、14、15和18号车。它们最多的31站,最少的19站。如果你在日内瓦经历过堵车,你就会知道这里的有轨电车相比之下是多么的畅通无阻。

如今日内瓦的有轨电车有4趟,分别是12、14、15和18号车。它们最多的31站,最少的19站。如果你在日内瓦经历过堵车,你就会知道这里的有轨电车相比之下是多么的畅通无阻。

走走停停,我们来到了圣皮埃尔大教堂。这座教堂从1160年建到1232年,建造了72年。大教堂在周围的大学、政府机构之间宁静屹立,从外表你是否能感觉到它的与众不同?

走走停停,我们来到了圣皮埃尔大教堂。这座教堂从1160年建到1232年,建造了72年。大教堂在周围的大学、政府机构之间宁静屹立,从外表你是否能感觉到它的与众不同?

这座教堂的建筑风格是“混搭”范儿的,圆柱是罗马式风格、拱门哥特式风格,18世纪还加建了类似罗马万神殿的穹顶。

进入教堂是免费的,虽然进去以后你会觉得如果在中国这不收个三五十说不过去。一进门,高挑的弧形挑顶搭配狭长的彩色玻璃窗,给人一种肃穆而富有艺术感的氛围。

进入教堂是免费的,虽然进去以后你会觉得如果在中国这不收个三五十说不过去。一进门,高挑的弧形挑顶搭配狭长的彩色玻璃窗,给人一种肃穆而富有艺术感的氛围。

登到钟楼就是要钱的了,5欧元,并不算贵。教堂的钟楼是全日内瓦最高的地方,远远能够看到喷到140米高的大喷泉。一个个白墙红顶排在眼前,仿佛置身电影画面当中。

登到钟楼就是要钱的了,5欧元,并不算贵。教堂的钟楼是全日内瓦最高的地方,远远能够看到喷到140米高的大喷泉。一个个白墙红顶排在眼前,仿佛置身电影画面当中。

美丽的彩绘玻璃书写着宗教历史故事。外面透进来的昏暗日光配上玻璃上的鲜艳色彩,在管风琴的安静陪伴下仿佛在诉说着历史的沧桑。

美丽的彩绘玻璃书写着宗教历史故事。外面透进来的昏暗日光配上玻璃上的鲜艳色彩,在管风琴的安静陪伴下仿佛在诉说着历史的沧桑。

日内瓦的“景点”逛个大概, 城市里的风光也很迷人。这座只有20万人口的小城是瑞士第二大繁华的都市,也是全球的金融和外交中心。走在街上,有时会很迷惑,是什么让这么一个城市登上如此高的地位?

从教堂出来,街上一个艺人正在卖艺。他涂着白脸,面无表情地为路人表演。当然,这个表演是要钱的,如果他站在你面前为你表演,你是要掏出钱放在递过来的帽子里的。

从教堂出来,街上一个艺人正在卖艺。他涂着白脸,面无表情地为路人表演。当然,这个表演是要钱的,如果他站在你面前为你表演,你是要掏出钱放在递过来的帽子里的。

日内瓦的阴天给它带来了阴郁的气质,不过瑞士的天气很神奇,峰回路转,眼见转过一座山浓雾就豁然散去了。阳光透过没有雾霾的大气层投下来,一切仿佛换了背景。

日内瓦的阴天给它带来了阴郁的气质,不过瑞士的天气很神奇,峰回路转,眼见转过一座山浓雾就豁然散去了。阳光透过没有雾霾的大气层投下来,一切仿佛换了背景。

驾驶T-Roc在高速上行驶还是比较舒心的,不过经过在日内瓦的大堵车之后,对于欧洲的路况多少有些忌惮。

驾驶T-Roc在高速上行驶还是比较舒心的,不过经过在日内瓦的大堵车之后,对于欧洲的路况多少有些忌惮。

动力上的缺失让这台车的转速不能低于2500rpm,否则在如此的好天就无法体会到天高地广的痛快。深踩油门,可以听到三缸发动机有些力竭的嘶吼。不过国内会推出1.4T版本,相信会好很多。三缸发动机的缘故,自动启停时车辆会有比较明显的抖动,但这并不是什么伤及本质的缺点。

好天气当然要连蓝牙听歌,这款车的德文也真是纯粹,连我中文的蓝牙名称都不认,满屏幕的特别好找,那仨小方块就是我了。

好天气当然要连蓝牙听歌,这款车的德文也真是纯粹,连我中文的蓝牙名称都不认,满屏幕的特别好找,那仨小方块就是我了。

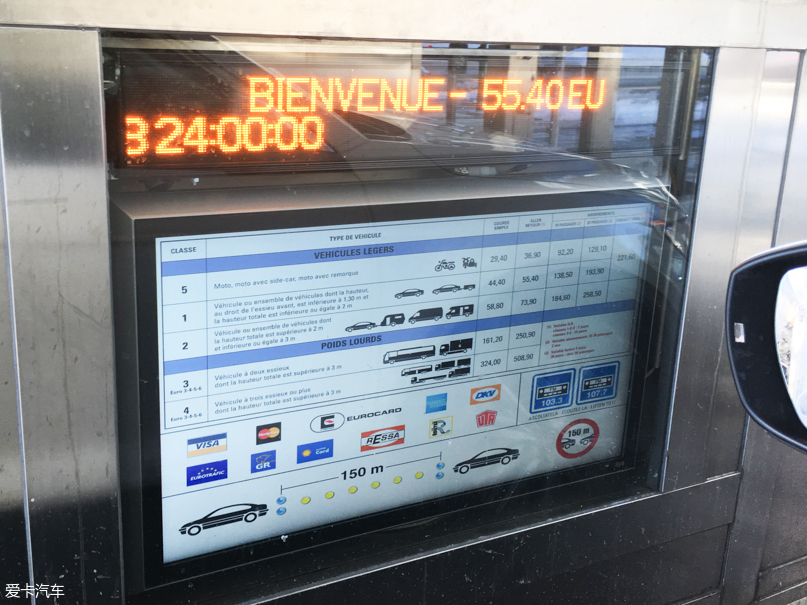

这是通往意大利的一座沿途收费站。欧洲的收费站是没人“伺候”的。因此在过站的时候需要准备好现金零钱或者带芯片的Visa、Master卡,不然路上会很麻烦,注意,是带芯片的。

这是通往意大利的一座沿途收费站。欧洲的收费站是没人“伺候”的。因此在过站的时候需要准备好现金零钱或者带芯片的Visa、Master卡,不然路上会很麻烦,注意,是带芯片的。

勃朗峰位于意大利,去往那里需要穿过这条隧道。一条隧道、一座山,就跨过一条国境线。

勃朗峰位于意大利,去往那里需要穿过这条隧道。一条隧道、一座山,就跨过一条国境线。

虽然不用签证,但是去意大利是有“买路费”的,在隧道口有一个收费窗口,里面坐着一位和蔼可亲的意大利大妈,她用充满口音的英语给我们解释了收费规则。

虽然不用签证,但是去意大利是有“买路费”的,在隧道口有一个收费窗口,里面坐着一位和蔼可亲的意大利大妈,她用充满口音的英语给我们解释了收费规则。

收费标准根据车型和停留时间来定,有一周往返、单次、多次等分类档。买贵了就是多掏点儿钱,如果买便宜了,回程还有一个小亭子,另外一位意大利大妈会向你索取相应费用的。最好还是根据自己的路线需求,选择最划算的,这样经济实惠也省了多掏钱包的麻烦。

这条隧道有好几公里长,开在里面重复掠过的相同灯光会令人犯困。欧洲隧道一般的限速是80km/h,不过每个国家不同,法国很松,瑞士极严,这条意大利的隧道嘛,我是没有看到探头的。

这条隧道有好几公里长,开在里面重复掠过的相同灯光会令人犯困。欧洲隧道一般的限速是80km/h,不过每个国家不同,法国很松,瑞士极严,这条意大利的隧道嘛,我是没有看到探头的。

一开始我们以为勃朗峰的观光缆车在库马约尔小镇,于是直接驱车前往。山脚下的小镇有着厚厚的积雪,可是体感温度并没有非常冷。

一开始我们以为勃朗峰的观光缆车在库马约尔小镇,于是直接驱车前往。山脚下的小镇有着厚厚的积雪,可是体感温度并没有非常冷。

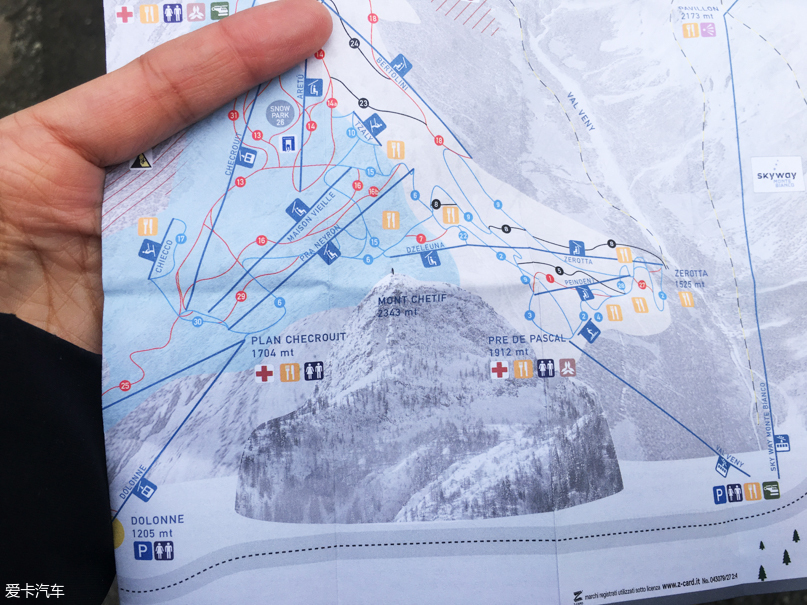

好不容易找到缆车,结果发现这并不是我们要找的观光缆车,而是库马约尔雪场滑雪的缆车。这个缆车坐上去只有一千多米高,而我们要去的是海拔三千多米的位置。

好不容易找到缆车,结果发现这并不是我们要找的观光缆车,而是库马约尔雪场滑雪的缆车。这个缆车坐上去只有一千多米高,而我们要去的是海拔三千多米的位置。

从滑雪售票处拿到一张地图,才知道我们要去的那个缆车叫SKY WAY,离这里有3公里左右,那里的缆车可以直通云霄。还等啥呢,走起。

从滑雪售票处拿到一张地图,才知道我们要去的那个缆车叫SKY WAY,离这里有3公里左右,那里的缆车可以直通云霄。还等啥呢,走起。

意大利的这种小镇路都不宽,而且这个季节比较湿滑。都说欧洲人开车素质高,其实这些国家也有分别,在热情豪放的意大利,人们开车的风格让我们感觉有种熟悉的“亲切”感。在这种地方开个1.0T排量的手挡车,在我看来并不是什么很好的选择,吃亏!

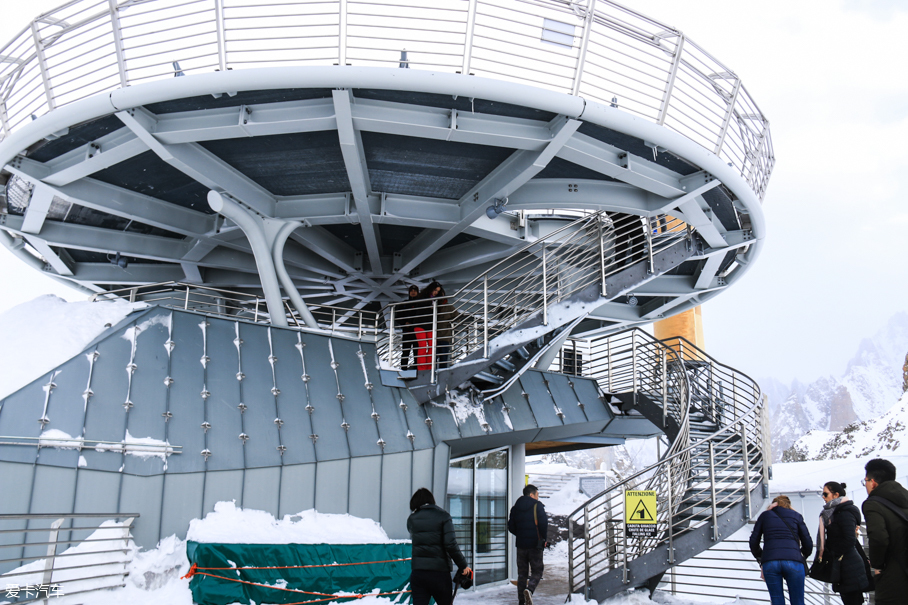

终于到地方了,这就是我们的目的地,勃朗峰观光缆车。肯定有人看着这里眼熟,没错,这就是最近特别火的《王牌特工2 黄金圈》的拍摄景点之一。

终于到地方了,这就是我们的目的地,勃朗峰观光缆车。肯定有人看着这里眼熟,没错,这就是最近特别火的《王牌特工2 黄金圈》的拍摄景点之一。

里面后来被炸掉的解药研究基地就是这个景点的最上方,当我看到电影里这个场景的时候,由于刚来过,总是跳戏。

这里每人的票价是49欧元,真是不便宜。我们到的时间已经是下午3点多,4点半有最后一趟从上往下的缆车,所以说加上往返路上的时间,我们也就能在山顶停留20分钟。

这里每人的票价是49欧元,真是不便宜。我们到的时间已经是下午3点多,4点半有最后一趟从上往下的缆车,所以说加上往返路上的时间,我们也就能在山顶停留20分钟。

时间短点儿就短点儿吧,谁叫我们行程紧呢。好不容易来一趟,必须亲自上去看看。

从介绍册上我们了解到,我们乘坐的缆车分两段路到达顶部,在2137米的位置会有一个中转站,然后换乘缆车继续往上,直到3700米左右,算是真正到达顶部的观景台。

从介绍册上我们了解到,我们乘坐的缆车分两段路到达顶部,在2137米的位置会有一个中转站,然后换乘缆车继续往上,直到3700米左右,算是真正到达顶部的观景台。

这就是我们乘坐的缆车了,也是《黄金圈》里主演去往解药研发基地乘坐的“交通工具”。

这就是我们乘坐的缆车了,也是《黄金圈》里主演去往解药研发基地乘坐的“交通工具”。

来这里的人很多,其中有很大一部分是滑雪爱好者。阿尔卑斯山脉有着许多天然的滑雪道,这不,我身边这位身材高大的德国人和他的朋友就打算坐缆车上到山顶,然后滑下来!

来这里的人很多,其中有很大一部分是滑雪爱好者。阿尔卑斯山脉有着许多天然的滑雪道,这不,我身边这位身材高大的德国人和他的朋友就打算坐缆车上到山顶,然后滑下来!

这就是中转站了,大家需要下缆车,登上中转站的上一层,刷票换乘另外一个缆车。看着这位单板主人高大的身影,感觉他跑上去有点儿“壮士一去兮不复还”的悲壮。呸呸呸,人家是艺高人胆大。

这就是中转站了,大家需要下缆车,登上中转站的上一层,刷票换乘另外一个缆车。看着这位单板主人高大的身影,感觉他跑上去有点儿“壮士一去兮不复还”的悲壮。呸呸呸,人家是艺高人胆大。

窗外的景色是什么样?就是这样。当我看着中转站离自己越来越远,埋没在茫茫的白雪之中,感觉自己也脱离了尘世的喧嚣。

窗外的景色是什么样?就是这样。当我看着中转站离自己越来越远,埋没在茫茫的白雪之中,感觉自己也脱离了尘世的喧嚣。

观景台就是电影里的基地平台,看起来就很未来,这里就是整个观景区最高的位置了。

观景台就是电影里的基地平台,看起来就很未来,这里就是整个观景区最高的位置了。

在观景台上有周围山峰的名称及海拔介绍。可惜都是意大利语,不过经过我的“认真阅读”还是感觉到了这片阿尔卑斯山脉的宏伟与广阔。

在观景台上有周围山峰的名称及海拔介绍。可惜都是意大利语,不过经过我的“认真阅读”还是感觉到了这片阿尔卑斯山脉的宏伟与广阔。

海拔加季节的双重影响,在观景台真的停留不了多久就会被寒风和低温冻透,好在这里有温暖的室内休息区,供人们停留观景。其实很佩服这个建筑,在如此高的地方,建如此精巧的观景区,不扩张、不污染。一切仿佛真的像小模型被巨人轻放在山峰之上,又仿佛来观景的仰慕者,悄悄靠近,却并不打扰。

提前没有买水,所以我很期待在三千多米高的地方喝杯咖啡、看看景色,然而走到咖啡厅门口,意大利服务员阿姨却板着脸跟我们说“Close!Close!"。

提前没有买水,所以我很期待在三千多米高的地方喝杯咖啡、看看景色,然而走到咖啡厅门口,意大利服务员阿姨却板着脸跟我们说“Close!Close!"。

这种有生意不做的情况在国内几乎不会看到,何况才4点多,弄得我们一头雾水。好在窗外的景色很美,趴在玻璃上看看也是幸福的。

这种高海拔的峰峦地带是出水晶的好地方。在顶端的观景台室内有一片水晶石的展区,每一件都晶莹剔透,让人难以移开目光。

这种高海拔的峰峦地带是出水晶的好地方。在顶端的观景台室内有一片水晶石的展区,每一件都晶莹剔透,让人难以移开目光。

透明的观景角落让景色在暖气之中更加触手可及,一低头,感觉自己仿佛飘在白茫茫的雪世界当中。

透明的观景角落让景色在暖气之中更加触手可及,一低头,感觉自己仿佛飘在白茫茫的雪世界当中。

4点30最后一趟车,我看到匆匆关店赶车的小卖部阿姨。怪不得我想进去买点儿吃的会被她郑重拒绝,当时还觉得她很凶,原来不关店她就要下不来了……

无论是中转区还是顶部的观景区,都有地方可以停留赏景,而且在户外摆放了椅子。不过看看这些飞流直下的冰锥子,感觉坐在这些椅子上随时都有一箭穿心的危险。

无论是中转区还是顶部的观景区,都有地方可以停留赏景,而且在户外摆放了椅子。不过看看这些飞流直下的冰锥子,感觉坐在这些椅子上随时都有一箭穿心的危险。

到达山脚下停车场的时候,那两个说要滑下来的德国大哥已经在下面修整了!看到他们的时候我完全石化在原地,惊呆了,真的,顶礼膜拜之心顿起。

到达山脚下停车场的时候,那两个说要滑下来的德国大哥已经在下面修整了!看到他们的时候我完全石化在原地,惊呆了,真的,顶礼膜拜之心顿起。

崇拜之下跟他们聊了聊天,毕竟跟他们那条比我高一头的雪板合过影,“搭讪”非常容易。原来两位大哥是来休假的,他们从德国开过来,预计停留时间是两个星期。之前他们已经去法国从山的那边滑下去过一次,这回又绕到了山的这边。之后他们可能还会寻找别的有意思的雪场。

带着对两位大哥敬佩,我们驱车穿过三公里的狭窄道路,准备回到库马约尔小镇吃晚饭。

带着对两位大哥敬佩,我们驱车穿过三公里的狭窄道路,准备回到库马约尔小镇吃晚饭。

欧洲有95和98的油,这个车加95,估计到了国内,92完全可以满足它的需求了。

欧洲有95和98的油,这个车加95,估计到了国内,92完全可以满足它的需求了。

车虽然不大,功能却非常齐全,定速巡航、安全预警应有尽有,只可惜在意大利的蜿蜒小道上,这些功能几乎用不上。时不时要预防没有红绿灯的路口有车蹿出来,而且一脚刹车踩下去还得坡起!

车虽然不大,功能却非常齐全,定速巡航、安全预警应有尽有,只可惜在意大利的蜿蜒小道上,这些功能几乎用不上。时不时要预防没有红绿灯的路口有车蹿出来,而且一脚刹车踩下去还得坡起!

由于一路上不仅路窄、有雪而且还有斜坡,因此我逃避了驾驶,让车手晶开车,并且强烈提出换辆车开。车手晶虽然对我有些鄙夷,不过并没有否决换车的决定。

这回是真的有时间好好逛逛库马约尔小镇了。由于时间关系,我们并不能在此停留滑雪,这让酷爱滑雪的单晶十分眼馋,为了弥补内心的缺憾,她扎进卖雪具的店里就不肯出来。

这回是真的有时间好好逛逛库马约尔小镇了。由于时间关系,我们并不能在此停留滑雪,这让酷爱滑雪的单晶十分眼馋,为了弥补内心的缺憾,她扎进卖雪具的店里就不肯出来。

这边的雪具确实种类多而全,偶尔会有昂贵的店有小折扣,不过在我眼里折合完人民币也不便宜。

这边的雪具确实种类多而全,偶尔会有昂贵的店有小折扣,不过在我眼里折合完人民币也不便宜。

折腾了一天,实在是饿了,找了一家意大利的小酒吧吃饭。除了沙拉披萨我俩其实还尝试了传说中的意大利面,味道嘛……作为一个中国胃,我想说还是咱们中国的厨艺博大精深。

折腾了一天,实在是饿了,找了一家意大利的小酒吧吃饭。除了沙拉披萨我俩其实还尝试了传说中的意大利面,味道嘛……作为一个中国胃,我想说还是咱们中国的厨艺博大精深。

吃完饭往停车场走,路上又看到这家都是汽车类书籍的小书店。意大利作为许多豪华品牌的诞生地,有着深厚的汽车文化,而跟车相关的书籍也触手可及。

吃完饭往停车场走,路上又看到这家都是汽车类书籍的小书店。意大利作为许多豪华品牌的诞生地,有着深厚的汽车文化,而跟车相关的书籍也触手可及。

爱买买买的我的小伙伴又冲进去了,赶在人家闭店前扫荡了一番。我感觉一看见店铺我就得拦着她点儿,不然她的箱子装不下我还得帮她拿。对,就是这个道理。

欧洲人对于车辆的配置需求跟国内不太一样,比如这灯就是卤素的,在晚上实话说稍微有些暗,国内未来推出的车型会有LED光带灯配置,相信会比这款看起来高端很多。

欧洲人对于车辆的配置需求跟国内不太一样,比如这灯就是卤素的,在晚上实话说稍微有些暗,国内未来推出的车型会有LED光带灯配置,相信会比这款看起来高端很多。

离开库马约尔小镇,我们的下一个目的地是都灵。在那里我们也将告别这辆德文版的T-Roc,它在每次开上高速以后都会自动提醒我们各个地方的限速,这个功能在国内车型中很少见到。

离开库马约尔小镇,我们的下一个目的地是都灵。在那里我们也将告别这辆德文版的T-Roc,它在每次开上高速以后都会自动提醒我们各个地方的限速,这个功能在国内车型中很少见到。

编辑点评:我们的旅程还在继续,下一程是完全不一样的精彩。初次来欧洲自驾游,感觉语言并不是最大的障碍,如果想自驾游,安排好时间非常重要。欧洲的城市虽然看起来都不大,但是许多地方都有着高浓缩的文化精髓。有时候预计停留十分钟的地方,你可能待一个小时都不够。在这种地方,需要慢下来、细细感悟,是我初到欧洲最大的感触。后面我们的游记还有两篇,而且会有具体的自驾游小攻略,大家要持续关注噢。