[爱卡汽车 爱卡独角SHOW 原创]

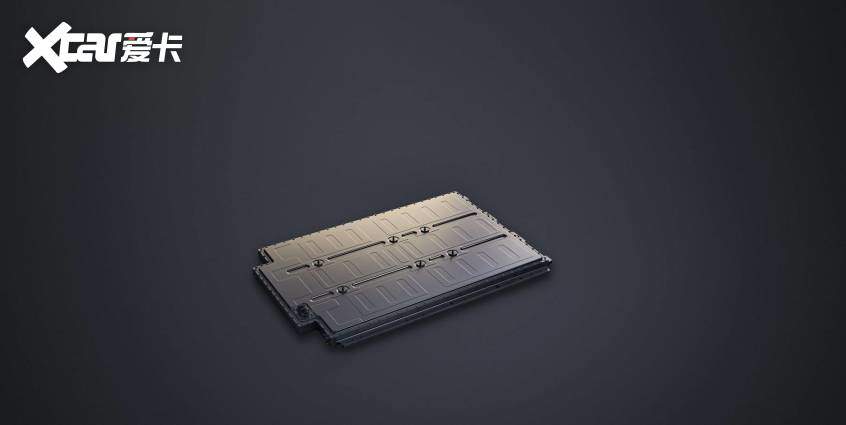

4月3日,蔚来汽车迎来了其首台150kWh超长续航电池包的量产阶段,并预定在第二季度投入实际应用。此前,蔚来创始人李斌经过实测,这款150kWh(即150度电)电池包能够支持车辆行驶距离达1044公里。紧接着,4月8日,智己L6全新车型正式亮相并启动预售,搭载的是固态电池技术,其峰值充电功率高达400kW,仅需12分钟就能增加400km的续航里程,且CLTC纯电续航里程预计将突破1000km。而在4月9日,广汽埃安旗下的昊铂品牌也宣布,其即将推出的“全固态”电池即将与公众见面。

那么,固态电池究竟是何方神圣?业内普遍赞誉其为“安全不爆炸,能量密度大”的革新性技术,然而,它是否真的毫无缺点?固态电池距离大规模普及还有多远的路要走?本期《爱卡独角SHOW》,我们就来聊一聊固态电池。

01、什么是固态电池?

动力电池的主要组成部分有三个:正极、负极、电解质。

目前,广泛应用于车辆的动力电池主要是锂电池。尽管它们在外观上呈现为固态,但电池内部实则充斥着液态电解质,其中最为常见的是铅酸电池和锂电池。在这类电池中,正极和负极材料之间是通过一种液态电解质进行隔离的,而这种电解质通常由含有锂盐的有机溶剂构成。以锂电池为例,充电过程中,正极会释放锂离子,这些离子随后通过电解液迁移至负极并嵌入其中。而放电时,这一过程则发生逆转,锂离子从负极释放并重新迁移回正极。

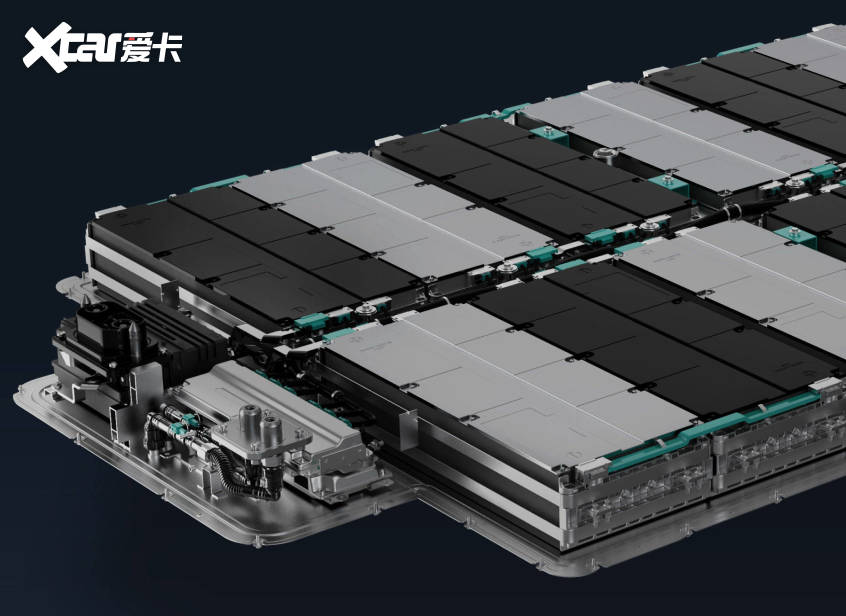

锂电池的显著优势在于其高能量密度和成熟的生产工艺。然而,液态电解质的使用也带来了一系列潜在的安全隐患,如泄漏、过热甚至起火等问题。为了应对这些安全问题,电池企业们从电池的制作材料、管理系统和结构设计等多个方面进行了不懈努力,以确保电池的安全性能。不管是刀片电池、短刀片电池,还是CTB(电池车身一体化)、4680电池,主要是电池包层面结构优化,而非电芯层面能量密度提升。因此,由于化学材料和物理规律的限制,目前仍难以完全消除液态电池的安全风险。

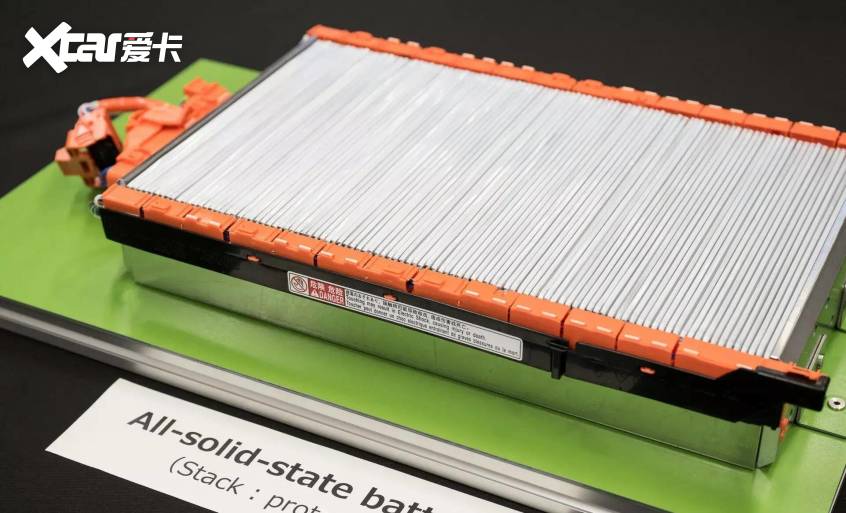

全固态电池则截然不同,它通过化学材料的革新,在提升能量密度和改进安全性能等方面取得了显著进步。全固态电池的特点在于其所有部件均为固态物质,特别是将传统的液态电解质替换为固态电解质。因此,全固态电池与传统的液态锂离子电池之间的主要差异就在于电解质的状态。全固态电池采用固态电解质,而非液态,从而在安全性和性能上实现了重要突破。

02、全固态电池有哪些优势?

消费者在购买新能源车时,普遍存在的三大顾虑主要集中在电池未来的高更换成本、续航里程的局限性以及安全性能的可靠性上。在续航方面,新能源车主尤其关注高、低温环境下电池能耗的显著提升,并对未来电池续航能力的逐渐衰减感到担忧。此外,充电问题也是车主们关注的焦点,包括充电等待时间过长、快充效率不高以及公共充电桩的兼容性问题等。至于安全性能,用户最担心的是电池的安全性,特别是碰撞或高温环境下可能引发的电池起火问题。然而,受限于客观规律,即便现阶段的动力电池在安全性上有所提升,但在极端条件下仍存在燃烧起火的风险。

首先,固态电池具备更高的能量密度,这意味着当它们被应用于新能源车时,能够提供更为出色的续航里程。此外,固态电池更为耐高温,并且不含有可燃电解液,因此相较于传统电池,它们具有更高的安全性能。同时,固态电池的使用寿命也有望得到显著提升。因为在传统的液态电池中,电解液在充放电过程中难免会发生一系列副反应,如锂枝晶的产生,这可能导致金属锂析出并刺穿隔膜,进而造成电池短路。而固态电池由于没有电解液,能够有效地缓解这一问题,从而延长电池的使用寿命。此外,固态电解质更有利于锂离子在正负极之间的顺畅穿梭,从而大幅提升了电池的能量密度和充放电功率。

03、固态电池在技术上是否已突破?

目前,全固态电池面临着制造工艺复杂和成本较高的挑战。尽管已有部分车辆开始尝试安装固态电池,但总体来看,固态电池仍处于研发阶段,距离大规模生产和商业应用还有一段距离。要实现全固态电池的广泛应用,首要任务是攻克材料难题。这意味着需要寻找到具有高离子导电性(以确保锂离子顺畅穿越)、高稳定性的固态电解质材料,并且还要在追求这些性能的同时,确保成本效益,以实现可持续的商业应用。

自上世纪70年代起,国内外的科学家们便致力于固态电解质的基础研究工作。早期的研究主要集中在氮化锂、氧化物等固态电解质上,随后硫化物、卤化物等新型固态电解质也相继涌现。根据电解质材料的不同,固态电池技术目前主要分为三大主流路线:聚合物体系、氧化物体系和硫化物体系。这些研究为固态电池的发展奠定了坚实的基础,推动了其向更广阔的应用领域迈进。

聚合物体系固态电池具有轻量、成本低以及加工容易等优势,然而其劣势在于常温下离子导电率较低,导致充放电速度较慢。另一方面,氧化物体系固态电池展现出优异的循环性能和稳定性,但同样面临着离子导电率低的挑战。

近十年来,硫化物固态电解质的研究取得了迅猛进展,其离子导电率甚至超越了液态电解质,表现出卓越的性能。硫化物体系固态电池的离子导电率最高,并且其材料较为柔软,能够更好地与电极相结合。然而,硫化物也存在一些明显的缺点。它们在与空气接触后容易受潮,而受潮后产生的硫化氢是剧毒物质,对人体健康构成极大威胁。因此,硫化物的防潮工作显得尤为重要,这导致了其生产成本较高,难以实现大规模的批量生产。

三大主流技术路线在固态电池的研发中都面临着正负极的共性问题。相较于传统的液态电解质,固态电池中的电解质与正负极的接触形式由浸润式的软接触转变为固体与固体的硬接触。这种转变导致固态电解质与正负极的接触面积减少,阻抗增大,同时锂离子通道也相应减少。因此,业内专家普遍认为,单纯依赖固态电解质的使用并不能直接提升电池的能量密度。为了实现固态电池性能的优化,需要结合新型的材料,对正负极进行创新和改良。

04、目前的成本是高是低?

除了技术层面需要攻克的难题,全固态电池作为新兴技术,在初期阶段由于生产规模尚未形成,成本自然偏高。因此,如何有效降低生产成本,以及如何确保生产过程的稳定性和可重复性,都是全固态电池在走出实验室、迈向商业化之前亟待解决的问题。目前,全固态电池尚不具备普及的条件。此外,其生产工艺对现有的制造设备和流程提出了新的挑战,设备的升级换代势在必行。

我们来看实际上车的情况,智己L6固态电池版本的定价低于33万,显然是在亏本销售。而蔚来推出的半固态电池包,在初期阶段将采取“只租不卖”的策略。这意味着,当用户计划长途出行时,他们可以选择在换电站租用一个150度的半固态电池包,而返回后为了降低使用成本,他们可以选择换回低度数的电池包。因此,目前全固态电池的商业化落地仍面临诸多挑战和问题。

05、固态、半固态?

实际上,目前各大厂商推出的固态电池,大多为固态、液态混合电池,或称半固态电池。

从续航里程的角度来看,蔚来的半固态电池与智己所宣称的“固态电池”其实相差无几。正因如此,自智己宣称其固态电池上车以来,网络上一直存在着关于此事的争议。许多网友都在质疑:智己真的用的是固态电池吗?半固态电池是否应该被归类为固态电池?根据目前披露的信息,智己所使用的固态电池并非全固态类型,其液态电解质的含量介于5%至15%之间。根据清陶新能源的规划,他们计划在2024年量产第二代电池,届时液态电解质的含量将会降至5%以下。而到了2027年,他们计划量产的第三代电池,才是真正意义上的全固态电池。

06、与国际相比,我国处在什么地位?

日本、韩国、美国以及欧洲等国家和地区正加大投入、加速布局全固态电池产业。虽然中国在传统的锂离子电池领域拥有明显的竞争优势,但在全固态电池的研发方面,欧美和日韩企业可能占据了更为领先的地位。

从专利数量的角度来看,丰田凭借超过1300项的专利数量位居全球榜首,而专利数量排名前十的企业均来自日本、韩国、欧洲和美国。在固态电解质材料的选择方向上,中国公司和欧美公司展现了多元化的发展趋势,而日韩企业则更加专注于硫化物这一技术路线。

从具体国家来看,日本正举全国之力在推动全固态电池的商业化进程。据悉,丰田、本田、日产等日本汽车巨头在全球范围内不仅致力于全固态电池的研发,还同步进行整车生产。这种跨领域的整合使得这些企业在电池与整车性能的匹配和结合方面具备了显著的优势。此外,日本主要聚焦于硫化物技术路径,并在这一领域积累了深厚的技术经验。

韩国的电池厂商在推动全固态电池生产方面显得比车企更为积极,每家厂商都制定了明确的目标和计划。早在2021年,韩国就公布了“K-电池发展战略”,旨在将韩国塑造为下一代二次电池产业的全球领导者。韩国的三大电池生产企业更是宣布,计划在2030年前向该产业投入高达40万亿韩元(约合2144亿元人民币)的资金。凭借丰富的技术积累和巨大的投资,韩国在全固态电池领域已经取得了显著的进展。特别是三星,其在全固态电池领域的研发成果备受瞩目,国内许多单位都在努力复制和借鉴其技术。

欧美在全固态电池的发展上,主要采取的是美国初创电池企业与欧洲汽车公司合作的模式。例如,备受瞩目的美国初创公司Solid Power和Quantum Space,分别选择了与宝马和大众集团进行深度合作,共同推进全固态电池技术的研发和应用。

全文总结:在全球新能源汽车市场竞争日趋激烈的背景下,中国全固态电池技术的发展正站在一个关键的十字路口。虽然过去十年里,中国在锂电池技术创新和市场应用方面实现了“弯道超车”的壮举,但在全固态电池技术的突破和生产应用上,仍面临着诸多挑战和困难需要克服。

精彩内容回顾: