[爱卡汽车 汽车文化 原创]

在这篇文章成型之前,我责备过自己,为何让其错过了2018年这个M1车款诞生40周年的大好时机。不过,象征着M家族图腾的汽车“异类”无论时隔再久的时间都没办法让乔治·亚罗天马行空般的妙笔褪色成黯然。它未曾驶过我的面前,但绝对是我曾见过的汽车中,将古典与未来相结合的最佳艺术杰作!这篇文字的陈述,应该宛如一次朝拜……(摄影师:耿安)

很少有一台老车可以让你在超富感染力的外观与杰出的当代性能中,去困难地取一舍一,BMW M1绝对能算得上是其中的翘楚。虽然麻烦不断的研发过程让M1差点成为一件陨落的作品,但往往是这种一波三折的经历,才是走向绝美的必经之路。

1972年,在BMW集团中成立的Motosport Gmbh理性的、并未急于打造一台以“M”命名的性能车款,以此用来取代赛场上由私人改装厂加工的BMW赛车。直到3.0 CSL的出现,人们才首次体会到了那属于“M”的性能魅力。

本应在更早时间于日内瓦车展亮相的M1由于合作方的“神坑”而不得不“跳票”,直到1978年的秋季,BMW才找到摩德纳Marchesi和都灵ItalDesign公司,加工组合了车架与玻璃纤维车壳。

本应在更早时间于日内瓦车展亮相的M1由于合作方的“神坑”而不得不“跳票”,直到1978年的秋季,BMW才找到摩德纳Marchesi和都灵ItalDesign公司,加工组合了车架与玻璃纤维车壳。

但,对于一台汽车来说,能够流芳百世的往往是不同寻常的外观设计。被点名挑中的意大利汽车设计大师——乔治·亚罗将M1的外形充分尊重了1972年BMW Turbo概念车的设计,而那款车则是BMW为庆祝慕尼黑奥运会而推出的“精神产物”。

但,对于一台汽车来说,能够流芳百世的往往是不同寻常的外观设计。被点名挑中的意大利汽车设计大师——乔治·亚罗将M1的外形充分尊重了1972年BMW Turbo概念车的设计,而那款车则是BMW为庆祝慕尼黑奥运会而推出的“精神产物”。

他的妙手回春让M1成为了当年风极一时的楔形车身跑车中,最具科幻且古典的一个。这种感觉很难用语言来描述,更多便是种传神。有时很钦佩乔治·亚罗为不同的品牌、车型抓准别样造型的强大内力。当不知道如何感叹时,将其称之为艺术作品,你永远不会因此而触碰了霉头。

他的妙手回春让M1成为了当年风极一时的楔形车身跑车中,最具科幻且古典的一个。这种感觉很难用语言来描述,更多便是种传神。有时很钦佩乔治·亚罗为不同的品牌、车型抓准别样造型的强大内力。当不知道如何感叹时,将其称之为艺术作品,你永远不会因此而触碰了霉头。

人类的主观思维是影响审美的又一象征。7、80年代,为躲避灯光法规而影响车头原本设计的机械翻折车灯似乎还是更适合出现在日系车的身上。像法拉利F40、兰博基尼康塔什,包括BMW M1,当车灯开启时,多少会影响到流畅的视觉感官。

人类的主观思维是影响审美的又一象征。7、80年代,为躲避灯光法规而影响车头原本设计的机械翻折车灯似乎还是更适合出现在日系车的身上。像法拉利F40、兰博基尼康塔什,包括BMW M1,当车灯开启时,多少会影响到流畅的视觉感官。

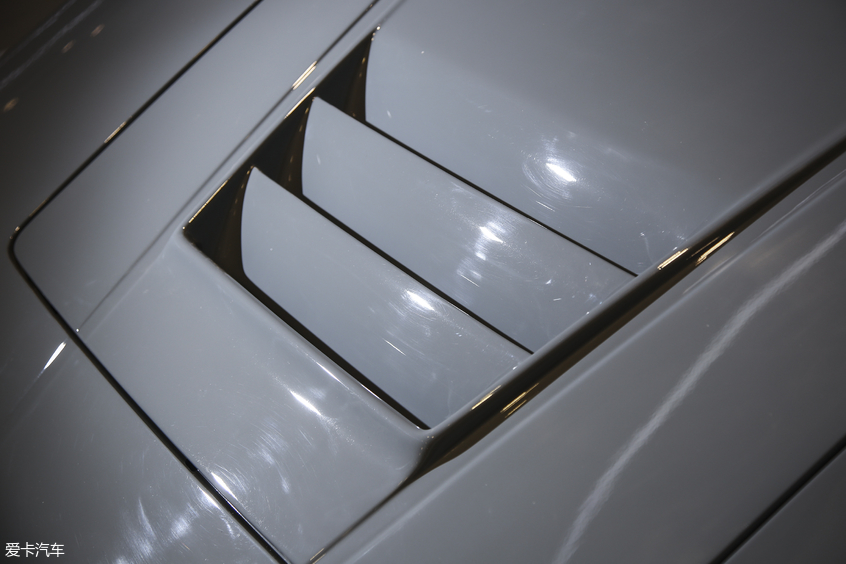

不过,“攻克”这一抗拒高效风阻系数的经典流传元素,在BMW Motorsport Gmbh看来并非是什么难事。中后置的发动机方便呈现低矮车头的同时,还能在车头盖板之下隐藏气流通道,从而换取一部分下压力。空气动力学的不断尝新便是人类在汽车学科上获利无限的宝藏。

不过,“攻克”这一抗拒高效风阻系数的经典流传元素,在BMW Motorsport Gmbh看来并非是什么难事。中后置的发动机方便呈现低矮车头的同时,还能在车头盖板之下隐藏气流通道,从而换取一部分下压力。空气动力学的不断尝新便是人类在汽车学科上获利无限的宝藏。

当你面对着“这尊”无法复制的“图腾雕塑”,第一款以“M”命名的BMW车型时,你会很轻松地将它与赛车文明相连。M1的问世除了以惊世骇俗的外观著称之外,更多的则是传播着赛车运动主义色彩。

当你面对着“这尊”无法复制的“图腾雕塑”,第一款以“M”命名的BMW车型时,你会很轻松地将它与赛车文明相连。M1的问世除了以惊世骇俗的外观著称之外,更多的则是传播着赛车运动主义色彩。

直至今日,这样的轮圈造型也足够称得上是独树一帜,我不清楚当时的工程师是如何解决其内部散热等问题,但就视觉效果上来看,这绝对是从上世纪80年代死板审美设计中脱逃出的一部分。

直至今日,这样的轮圈造型也足够称得上是独树一帜,我不清楚当时的工程师是如何解决其内部散热等问题,但就视觉效果上来看,这绝对是从上世纪80年代死板审美设计中脱逃出的一部分。

即便是为了带领BMW品牌在国际大赛上走得更远,但赛事风云骤变的规则和制度让M1赛车进入到Group 5的最初计划变成了泡影。出于无奈,BMW申请了一个名为M1 PROCAR的单一品牌赛事来让M1赛车一展神威。而M1的车尾造型也成为了当年参与赛事的车手最记忆犹新的影像。

即便是为了带领BMW品牌在国际大赛上走得更远,但赛事风云骤变的规则和制度让M1赛车进入到Group 5的最初计划变成了泡影。出于无奈,BMW申请了一个名为M1 PROCAR的单一品牌赛事来让M1赛车一展神威。而M1的车尾造型也成为了当年参与赛事的车手最记忆犹新的影像。

中后置M88 3.5L排量的直列六缸发动机在往后的时间里也运用在E24代的M635i的身上。207kW(277Ps)的最大功率数据配合上轻量化的车身架构,让它成为了BMW品牌中,名副其实的首款超级跑车。

中后置M88 3.5L排量的直列六缸发动机在往后的时间里也运用在E24代的M635i的身上。207kW(277Ps)的最大功率数据配合上轻量化的车身架构,让它成为了BMW品牌中,名副其实的首款超级跑车。

若是让我用一句话来形容BMW M1的外观,我认为是对我语言概括能力的极大挑战。在它的身上我似乎看到了一种在古典领域追逐未来化的光荣使命感,这就好比用现代人挑剔的视觉神经去重新观摩《ET外星人》这部经典科幻电影,这样的比喻说给你听,或许要恰当得多……

若是让我用一句话来形容BMW M1的外观,我认为是对我语言概括能力的极大挑战。在它的身上我似乎看到了一种在古典领域追逐未来化的光荣使命感,这就好比用现代人挑剔的视觉神经去重新观摩《ET外星人》这部经典科幻电影,这样的比喻说给你听,或许要恰当得多……

就好比是外星人的存在一般,除了相信科学,主观思维的涌现往往更能够铸造起一幢幻想高塔。但让我心存激动的是,BMW M1虽然已经触及到幻象的模样,但它却已成为客观存在的事实。它的存在不是“打回原形”,而是美梦成真。

接近梦境的过程是每个心存童心之人最期待的画面,虽然来自1978年的BMW M1有着乔治·亚罗赋予它的“天外来客”般的皮肤,但内在的精髓依然是让更多的人们不得而知的地方。

接近梦境的过程是每个心存童心之人最期待的画面,虽然来自1978年的BMW M1有着乔治·亚罗赋予它的“天外来客”般的皮肤,但内在的精髓依然是让更多的人们不得而知的地方。

耐用朴实的织布纹理或许让你在打开车门后的一瞬间收获一丝沮丧,但很快,座椅周边包裹着的,散发着老旧味道的皮质面料又像是坚硬背后的棉花絮枕头一般接住了你刚要坠落的身躯。

耐用朴实的织布纹理或许让你在打开车门后的一瞬间收获一丝沮丧,但很快,座椅周边包裹着的,散发着老旧味道的皮质面料又像是坚硬背后的棉花絮枕头一般接住了你刚要坠落的身躯。

当然,这一切还未结束,整个中控台的面料均由这种耐看的材质拥抱,虽然BMW在内饰方面始终不会太刻意去宣扬豪华感,但不得不佩服的是,能在这台车速表底标记280km/h的BMW超级跑车上见到这一切,也算三生有幸了。

当然,这一切还未结束,整个中控台的面料均由这种耐看的材质拥抱,虽然BMW在内饰方面始终不会太刻意去宣扬豪华感,但不得不佩服的是,能在这台车速表底标记280km/h的BMW超级跑车上见到这一切,也算三生有幸了。

在中控台的部分,与外观毫不相仿的向当时的5系轿车借鉴了大量的设计元素,以此来让真正拥有过这部M1的车主回归一下日常的用车感受。但这又如何,巴伐利亚人在乎的,恐怕更多的还是要落到令人心向往的驾驶环节。

在中控台的部分,与外观毫不相仿的向当时的5系轿车借鉴了大量的设计元素,以此来让真正拥有过这部M1的车主回归一下日常的用车感受。但这又如何,巴伐利亚人在乎的,恐怕更多的还是要落到令人心向往的驾驶环节。

身为慕尼黑“汽车长子”当中的传奇超跑作品,M1有必要让一切与性能和驾驶相关的事情变得更加合理,并注入仪式感。将挡杆向左再拉入下方,挂入这部ZF DS25-5/2变速箱的第一个挡位,有别于常规汽车的操作更是向着当年的赛车看齐。

身为慕尼黑“汽车长子”当中的传奇超跑作品,M1有必要让一切与性能和驾驶相关的事情变得更加合理,并注入仪式感。将挡杆向左再拉入下方,挂入这部ZF DS25-5/2变速箱的第一个挡位,有别于常规汽车的操作更是向着当年的赛车看齐。

机械的魅力永远与追求更直接风格的驾驶诉求息息相关,人与汽车间的硬核沟通如今已经被各种电子化产物取代,这是时代的欣喜,但却是原始驾驶乐趣的悲哀。

机械的魅力永远与追求更直接风格的驾驶诉求息息相关,人与汽车间的硬核沟通如今已经被各种电子化产物取代,这是时代的欣喜,但却是原始驾驶乐趣的悲哀。

好在,这台M1依旧走在时间的前沿,一些来自上世纪70年代的电控元件甚至还能与我进行着时代的牵连。“忘记它是一台老车”,在M1的身上,都不难实现。

好在,这台M1依旧走在时间的前沿,一些来自上世纪70年代的电控元件甚至还能与我进行着时代的牵连。“忘记它是一台老车”,在M1的身上,都不难实现。

与其形容它是一台为赛事而生的民用超级跑车,倒不如将它比作是BMW中“M”的图腾。1978至1981年的生产年限中,仅仅464台的产量足以让M1载入到BMW的史册。虽然它看起来甚至与任何一台品牌旗下的车型都毫不相关,但这依旧不会让世界人民质疑这部来自巴伐利亚州的汽车创世佳作。

手持着蓝天白云标,“贪婪、顽固”的慕尼黑人站在车尾,他们左右张望过后不假思索地将两侧均悬挂上了BMW的车徽。虽然M1也许在影响力上永远不会超越3系,但它终究留下了一段与它外表相符的科幻故事……

手持着蓝天白云标,“贪婪、顽固”的慕尼黑人站在车尾,他们左右张望过后不假思索地将两侧均悬挂上了BMW的车徽。虽然M1也许在影响力上永远不会超越3系,但它终究留下了一段与它外表相符的科幻故事……

编辑点评:M1不是那种集万千宠爱于一身的跑车,在常人眼里它更像是一部“未批量生产”的、不食人间烟火的历史概念车。这次的相逢也略显短暂,但就是这种真实的相遇,碰撞往日的相惜方可让人感触至极。